-

2023.10.16

レクリエーションを実施しました。【老人保健施設 松和苑 通所リハビリテーション 名古屋市 中川区 】

朝晩は涼しくなり、幾分過ごしやすくなってきました。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋…

何をするにしても良い季節になりましたね!

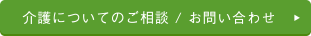

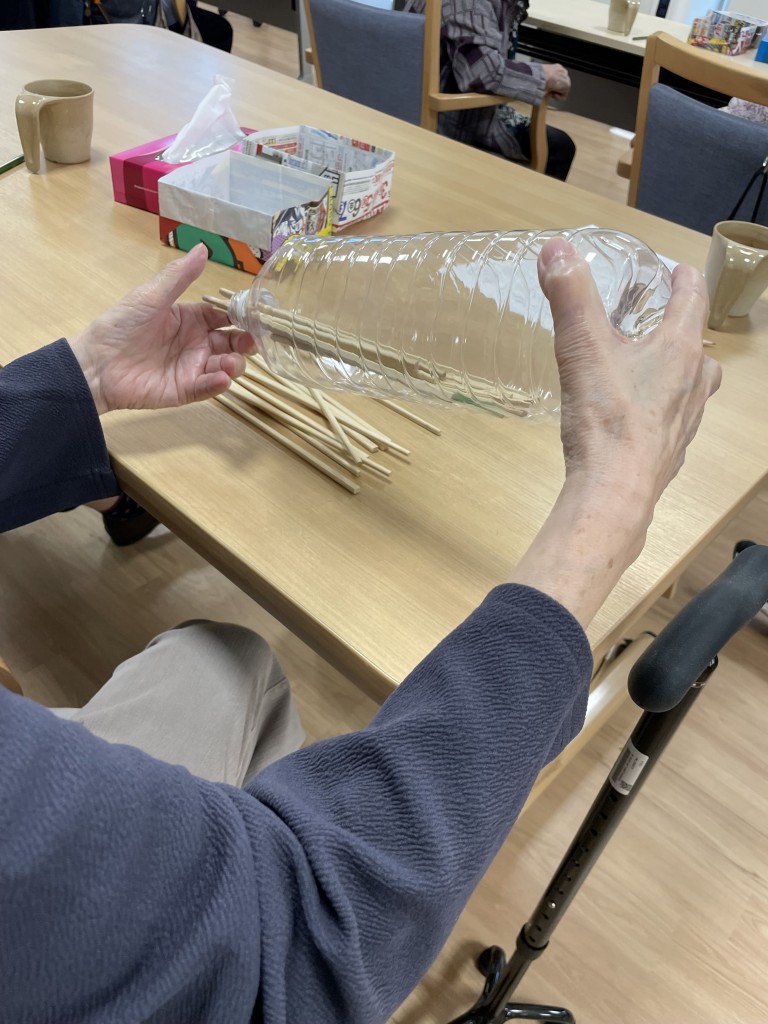

松和苑 通所リハビリでは、ペットボトルと割り箸を使い、手と頭の体操を行いました。

一度に入れようとされる方、少しづつ確実に入れる方、

豪快に振って出そうとされる方、斜めに傾けて出される方…

皆さんそれぞれに、どうやったら早く出し入れできるか工夫をして取り組まれていました。通所リハビリでは皆様に楽しんでいただけるようなレクリエーションを日々開催しております。

こんなレクリエーションをやってみたいといったご希望がありましたら、

お気軽に職員にお声がけください。

昼夜の気温差が大きい季節になりました。

皆様くれぐれも体調に気をつけてお過ごしください。

-

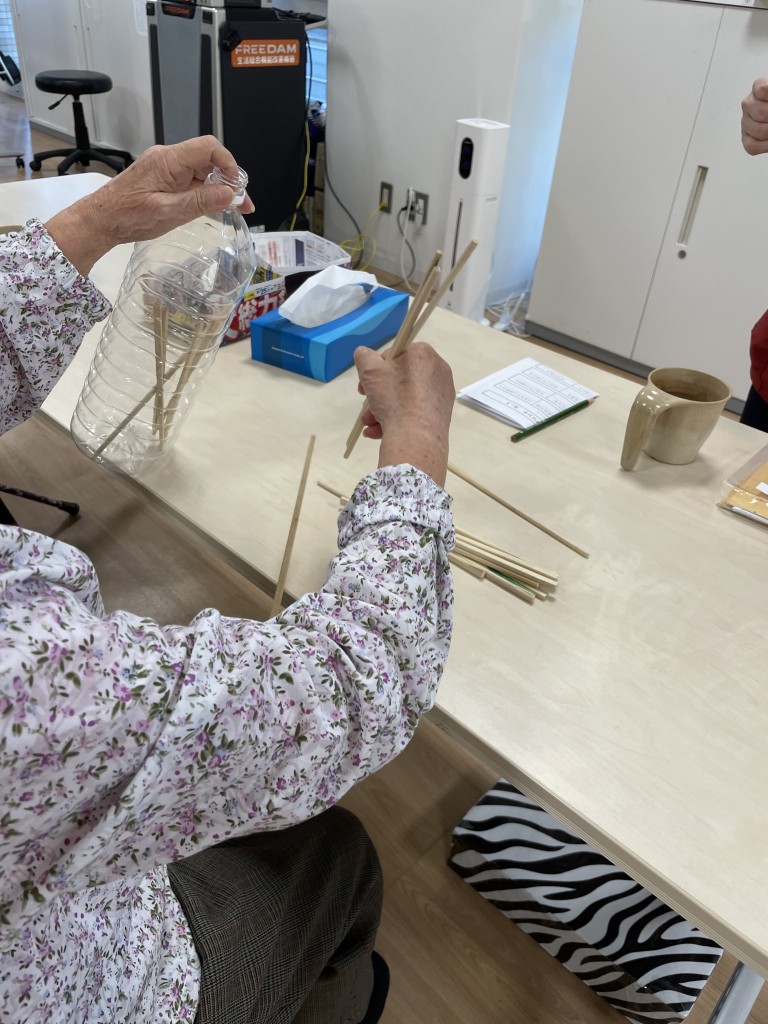

2023.10.06

習字レクリエーション【 老人保健施設 松和苑 愛知県 名古屋市 中川区 】

-

2023.09.25

かき氷をお楽しみいただきました【老人保健施設 松和苑 】