2025.10.06 通所リハビリ ご利用者様の小さな写真展

お知らせ・ブログ

2025.06.12 日常レク『お手玉チャレンジ』【老人保健室松和苑 通所リハビリテーション レクリエーション デイケア 中川区】

2023.10.16 レクリエーションを実施しました。【老人保健施設 松和苑 通所リハビリテーション 名古屋市 中川区 】

朝晩は涼しくなり、幾分過ごしやすくなってきました。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋…

何をするにしても良い季節になりましたね!

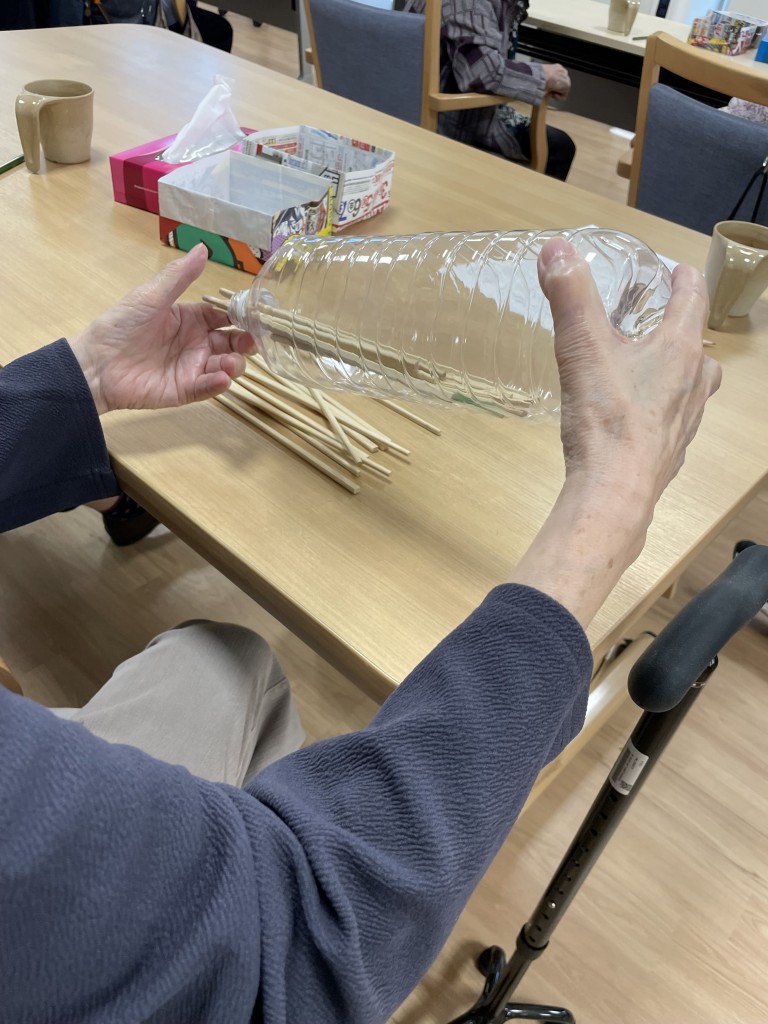

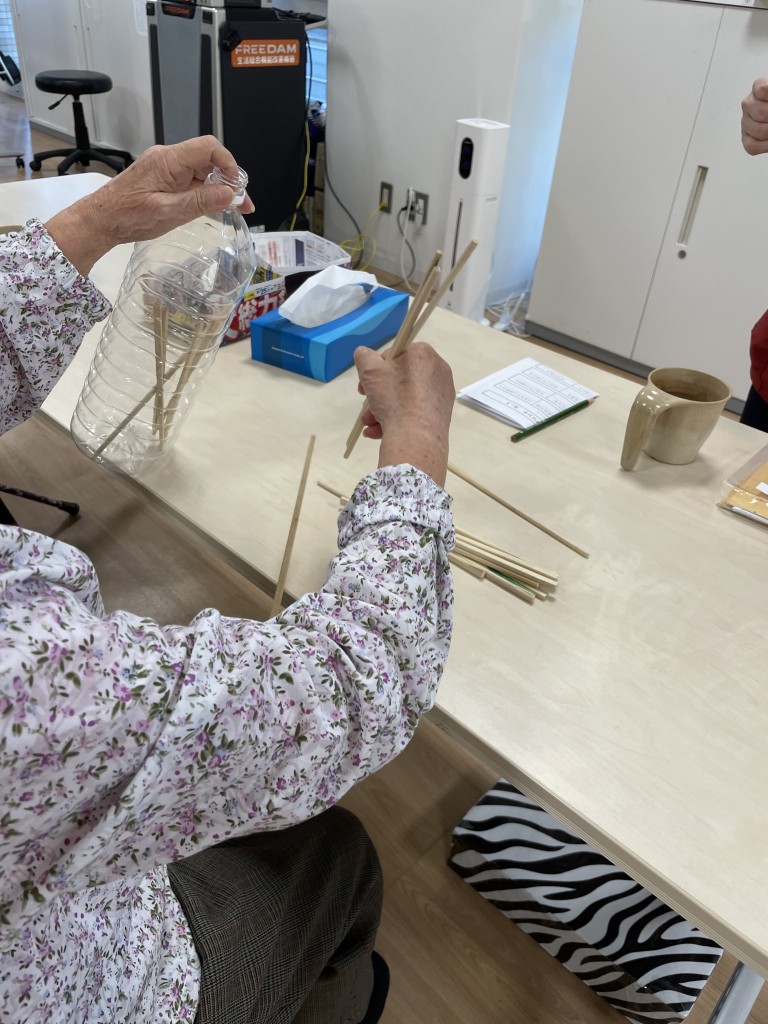

松和苑 通所リハビリでは、ペットボトルと割り箸を使い、手と頭の体操を行いました。

一度に入れようとされる方、少しづつ確実に入れる方、

豪快に振って出そうとされる方、斜めに傾けて出される方…

皆さんそれぞれに、どうやったら早く出し入れできるか工夫をして取り組まれていました。

通所リハビリでは皆様に楽しんでいただけるようなレクリエーションを日々開催しております。

こんなレクリエーションをやってみたいといったご希望がありましたら、

お気軽に職員にお声がけください。

昼夜の気温差が大きい季節になりました。

皆様くれぐれも体調に気をつけてお過ごしください。

2021.12.01 その病気や不調は「栄養摂取が悪い」のかもしれません【いきいき健康教室ネット 富田病院 リハビリ】

富田病院リハビリテーション室の佐藤です。

今年も残りわずかとなり寒さも厳しくなってまいりました。

皆様の体調はいかがでしょうか?

今回は「栄養摂取」についてお話をさせていただきます。

本来「栄養」に関しては管理栄養士などの資格を持った方々の分野ではありますが、

実は関節痛などを抱える方の多くに体重の増加があったり、長く痛みを抱える方に栄養バランスの不良があることは非常に多く、われわれ理学療法士も栄養状態を確認し、食事内容の是正を促す場面も多いです。

みなさんはご自身が1日何キロカロリー摂取していて、その中の三大栄養素(タンパク質・脂質・炭水化物)の割合、

その他ビタミンやミネラルなどのバランスはどのように摂取できているかご存知の方はいるでしょうか?

これはほとんどの方が「そんなこと考えたこともない」「わからない」という答えになると思います。

ご自身では足りている、過剰に摂取していることはないと思っていても、思わぬ形で過不足が生じていることはとても多いです。

例えば、脂質。「油もの」をたくさん摂取すると、太る、血液がドロドロ、悪玉コレステロール値が、、、などなんとなく体に悪いイメージがありますよね?

現代の食事では、自分ではそんなに脂っこいものを食べていないと思っていても、脂質の過剰摂取が発生している方がとても多いです。

理由としては、

①食事の欧米化(昔ながらの和食は脂質割合の低いものが多く、欧米食では高脂質のものが多い)

②調理法の変化(昔→煮る、蒸す、茹でるなど油を使用しない調理が多い。現代→炒める、揚げるなど油を使用した調理が多い。)

③脂の乗った肉や魚を食べる(脂の乗った肉や魚が美味とされる現代では脂質たっぷりの肉や魚が流通しやすい)

④加工食品・ファストフードなどを食べる(加工食品、ファストフードなどは非常に脂質割合が高い)

主にこれらの理由から、昔と比べて脂質の摂取割合はどんどん上昇しています。

では過剰となった脂質に対して、炭水化物割合は?タンパク質は?ビタミン・ミネラルは?と考えて食事をしている方は少ないと思います。

そしてそのような栄養の過不足、アンバランスが体重増加や減少、疲労、内蔵機能、痛み、不眠、様々な疾患を引き起こす可能性があるのです。

では、どのように栄養摂取を改善していけば良いか?

大変申し訳ありませんが、この記事で単純明快に示すことは非常に難しいです。

それは年齢、性別、BMI、活動量、持病の有無、現在の栄養状態、血液の状態など様々な個別要因でどう対応をしていくべきかは異なるためです。

栄養状態を改善していくためには、たくさんの情報を集めてきちんと評価しなくてはなりません。

実際に生活に支障のでるような不調やお体の困り事があれば、ぜひ医療機関にご相談ください。

ですが、比較的どなたでも実践すると良いと思われる「食事」があります。

それは「和定食」です。

和食の定食といえば、ごはんに味噌汁、魚、野菜など栄養バランスが非常に整っています。この写真にはありませんが、デザートに果物などがあっても良いですね。

いきなり毎日、毎食、和定食を目指すのは難しいかもしれません。

ですが、この記事を読んだことをきっかけに、ご自身の食事を見つめ直し、少しでも和定食に近い食事にしてみようとまずは意識を向けることから初めてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

2021.03.25 いきいき健康教室ネット「 水分の重要性 」【 医療法人親和会 富田病院 リハビリ 愛知県 名古屋市 中川区 】

- 細胞や組織が求める酸素や栄養素を供給

- 老廃物の排出

- 皮膚への血液循環による発汗・体温調節

- 新陳代謝…etc

脱水による弊害

・呼吸0.4L前後

1日に摂取されるべき水分量

2021.03.22 令和2年度 松和苑いきいき健康教室中止のお知らせ

2020.12.01 腰部脊柱管狭窄症と診断された方、歩くと足の痛みで長く歩けない方へ

2020.09.20 いきいき健康教室ネット「なぜ肩がこるのか」【 医療法人親和会 富田病院 リハビリ 愛知県 名古屋市 中川区 】

富田病院リハビリテーション室 理学療法士の佐藤です。

今回も勝手になぜシリーズですが、なぜ肩がこるのか?というテーマでまとめていきます。

結論から言いますと「姿勢」が原因になっていることが多いです。

肩がこる要因としては、循環不良、筋量、精神的ストレス、下肢や体幹機能低下など、人それぞれ主な要因については変わってきますが、不良姿勢が肩や首に負担をかけ、肩首が張る、凝る、痛みを出すということが多くみられます。

ではこの姿勢がなぜ崩れてしまうのか。

これも言い出せばたくさん理由はあるので、今回は原因を3つに絞って考えてみます。

姿勢が崩れる原因①

→スマホ操作や読書、デスクワーク、家事全般。

うつむいて作業するため猫背などの不良姿勢時間が長くなり姿勢が崩れやすいです。座り方や体の使い方のクセなどでも姿勢が崩れます。私もついついInstagramにアップする時間が長くなっています。

姿勢が崩れる原因②

→妊娠や出産。運動不足、加齢等に伴う筋量や筋力低下。

特に女性は妊娠・出産などによる体の大きな変化があったりと男性に比べて姿勢が崩れやすいです。

姿勢が崩れる原因③

→精神的ストレス。

精神的ストレスを強く長い間感じている方は、ホルモンの関係などからも体幹筋の働きが悪くなり姿勢が崩れやすいです。心が晴れやかではなく心身共に疲弊していては、姿勢が崩れるのは必然だと思います。私も普段から精神力を鍛えるように努力しています。

特に女性はその他にも、胸式呼吸優位の呼吸の仕方、月経周期や閉経に伴うホルモンバランスの乱れなどによっても姿勢不良や体の不調に繋がる要因が多く考えられます。

このように姿勢不良の原因は誰にでも当てはまる可能性の高いものばかりです。

ですから、日常生活上で良い姿勢を保つ、適度な運動をする、あらゆるストレスから解放されましょう!

・・・といってもこれは簡単なことではなく、すごく難しいですね。

私もストレスを溜め込みがちなのでとてもよくわかります。

複雑に絡み合った様々な悪循環を一気に好循環に持っていくことは不可能です。

姿勢、食事、栄養、休養、運動、仕事、ライフスタイルなど、変えられる小さなことから少しづつ変えて、悪循環を断ち切っていくことが必要です。少しづつ少しづつです。

私自身もそう言い聞かせながら日々過ごしております。

この辺りの詳しい改善方法に関しては、長くなるためまたの機会にまとめていきたいと思います。

最後に、肩こりと言っても、上記したような姿勢などの問題で肩がこっているだけではなく、頚椎の疾患、肩関節の疾患など整形外科疾患に伴う症状として出現している場合もあります。

そういった疾患が隠れていないかなど含めて、お困りの方は一度整形外科を受診されることをおすすめします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

また何か特集してほしい内容等ございましたらお気軽にご相談ください。

2020.08.19 いきいき健康教室ネット「なぜ加齢に伴って足がつりやすくなるのか」【 富田病院 リハビリテーション 愛知県 名古屋市 中川区 】

2020.08.03 いきいき健康教室ネット「なぜ加齢に伴って転びやすくなるのか?」【医療法人親和会 富田病院 リハビリ 愛知県 名古屋市 中川区】

contact

us